こんにちは。転職経験 4回のしゅうです。

「会社辞めたいけど怖い」「辞めたあと、本当に生活していけるのかな…」

そんな不安を胸に、今も無理して働き続けていませんか?

辞めたいのに辞められない。

その葛藤は、決してあなただけではありません。

実は私も、切れキャラ上司のもとで心をすり減らし、毎朝が地獄のようでした。

でもあるとき限界を感じて思い切って休職。

その後、転職に踏み出したことで、今はやさしい人たちに囲まれて安心して働ける環境を手に入れました。

この記事では、「会社辞めたいけど怖い」と感じるあなたに向けて、すぐに辞める以外の選択肢をお伝えします。

休職という逃げ道の存在、生活の不安をカバーできる制度やお金のこと、そしてひとりで悩まないための相談先の見つけ方まで。

辞める前に知っておきたいヒントが、この中にたくさん詰まっています。

焦って行動する前に、まずは“立ち止まる”という選択肢を持ってみませんか?

この記事を読むことで、あなた自身のペースで未来を切り拓くきっかけがきっと見えてきます。

おすすめ転職サイト

目次

会社辞めたいけど怖いと感じるのは普通です

「会社辞めたいけど怖い」と感じるのは、ごく当たり前の反応です。

それは孤独や変化への不安、そして生活の先行きが見えないからです。

実際、多くの人がこの不安と向き合っており、あなたは決して一人ではありません。

なぜ「怖い」と感じるのか?

仕事を辞めたいと感じるとき、「明日の収入がなくなる不安」や「社会的なレッテル(辞める=ダメ人間)」への恐れが頭をもたげます。

それに加えて、不安感やうつ症状は日本でも仕事が原因の健康不安として深刻化しており、職場ストレスが心理的負担を強める傾向にあるのです。

“抜け出したいけど戻れない”心理の正体

「やめたいのにやめられない」状態は、ハーバード・ビジネス・レビューでも取り上げられており、不安と変化への恐れ、そして「現状を維持していたほうが安全」という心理が複雑に絡んでいます。

「既に費やした年月を無駄にしたくない」いわゆる“サンクコストの呪い”がありますが、実はこれも無意識の常套反応です。

統計から見る「辞められない」人々

コロナ禍以降、世界的に職場のメンタルヘルス問題が増加し、退職を考える人が激増しています。

特に「辞めたいのに怖くて辞められない人」は増加傾向にあり、誰もが一度は持つ感情なのです。

実例で見える“普通さ”

例えば、LinkedInの調査では「辞めたいが怖い」の心理は麻痺状態に似ており、離職に踏み出せない状況そのものだと解説されています。

また、あるコミュニティサイトでも「辞めたいけど市場が不安」「履歴書の空白が怖い」といった相談が多く寄せられており、これは20〜30代だけでなく、幅広い世代に共通する悩みです。

ポイント整理

- 「辞めたいのに怖い」と感じるのは心理的に自然な反応です。

- 不安の正体は「収入の喪失」「サンクコスト」「変化への恐れ」です。

- 多くの人が同じ悩みを持ち、心の停滞から抜け出せずにいます。

会社を辞めたいけど怖いと感じるのは普通です。その気持ちを否定せずに、自分の不安をまず言葉にしてみましょう。

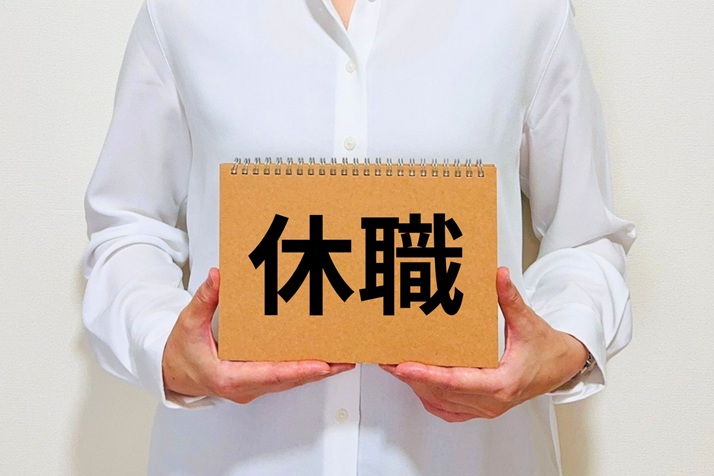

会社辞めたいけど怖いなら休職という選択肢もある

無理に「辞める」判断をするより、まず“休職”という選択肢を検討する価値が十分にあります。

退職せずに一定期間、心と身体を休めることで、公的制度を活用しながら次のステップに備えられます。

休職は「逃げ」ではなく、立ち止まる勇気

「辞めたいけど怖い…」そう感じたとき、まず“一旦休む”ことで冷静な判断が可能になります。

休職中も就業形態は継続されるため、辞めるときほど覚悟や手続きが必要ありません。

これは多くの企業が導入する制度であり、心身の不調やライフイベントへの対応に活用しやすいものです。

制度のメリット①:診断書があれば傷病手当金が受けられる

心や身体の不調による休職の場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。

この手当金は休職前の給与の約2/3が支給され、最大1年6ヶ月間の生活を支えます。

これにより、収入面の心配を減らしながら、しっかり休むことが可能です。

制度のメリット②:キャリアを保ったまま環境と向き合える

休職は在籍しながら距離を置く方法です。

周囲に迷惑をかけず、復帰の可能性も残しつつ、働くべきか辞めるべきかを冷静に判断できます。

これは、「辞める」決断に比べてリスクが低く、精神的にもやさしい選択になりやすいのです。

注意点も把握しよう:無給・社会保険の負担など

とはいえ、休職には無給期間があることや社会保険料の自己負担などのデメリットも存在します。

そのため、自分の貯金や家族の支援などを確認し、休職中の生活設計を立てることが重要です。

実例:私の休職と復職、その先の転職

私自身も、切れキャラ上司の下で追い詰められた末、休職を決断しました。

診断書を提出し、傷病手当金を受けながら体調回復に努めました。

その休息期間があったからこそ、「辞める」のではなく、“どう働きたいか”を見直して転職に踏み出せたのです。

今はやさしい職場で、安定して働けています。

まとめ

- 辞める前に休職という選択肢を知っておくことが、次への転機につながります

- 傷病手当金など制度を活用して収入面もサポートできます

- リスクを最小限にしながら、休息・自己分析・復帰検討が可能です

辞めたくても怖い。そんなときは、まず“休職”という安全な選択肢を取り、ゆっくり復帰への道を探しましょう。

会社を辞めたいけど生活が不安な人が考えるべきお金と制度

「辞めたいけど生活はどうしよう…」と立ち止まるあなたにとって、休職や制度を活用することで収入不安を最小限にしながら、自分のペースで次の一歩を考える余裕が生まれます。

傷病手当金は「休職中のライフライン」

健康保険に加入していれば、病気や心身の不調で働けない場合に傷病手当金が支給されます。

支給額は休職前の給与の2/3、期間は最大1年6ヶ月。

たとえば月給30万円なら、1日あたり約6,500円×休職日数が支給され、生活費の基盤を守ることが可能です。

就業規則と手当の確認は必須

会社によっては、独自の休職手当や補償制度があり、給与差額を補填してくれる場合もあります。

また、有給の有無や支給ルールも各社まちまちなので、制度内容はしっかり確認しておきましょう。

国の制度にも目を向けよう

業務外の病気やケガで休むと、労災保険の休業補償給付を受け取れる可能性もあります。

その場合、最大80%の収入補償になる例もあり、公的制度の利用は検討すべき方法です。

退職後の不安は、統計で見えてくるもの

実際、退職後の生活に不安を感じている人は全世代で60~80%にのぼります。

つまり「辞めたら大変」と感じるのは皆同じ。

制度と計画的な準備で不安は大きく軽減できます。

具体的な行動プラン

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 貯蓄の確認 | “何ヶ月生活できるか”を把握して安心を得ましょう |

| ② 傷病手当金のシミュレーション | 収入2/3で生活できるか試算してみましょう |

| ③ 会社の制度チェック | 休職規定や手当制度の有無、家族への影響も確認 |

| ④ 公的制度の検討 | 労災休業補償などの対象か調べておくと安心です |

| ⑤ 計画を立てる | いつ、どう休むか、復帰や転職につなげる前提を持ちましょう |

私の体験:不安が「猶予」に変わった瞬間

私自身も、会社を辞めたいという思いと「本当に辞めて大丈夫なのか…」という不安のあいだで、何ヶ月も揺れていました。

上司の理不尽な叱責が続き、毎朝会社に向かう足が重くなる日々。

「心が壊れそうなのに、生活のために働かなきゃ」と自分に言い聞かせていたんです。

そんな中、心療内科で「適応障害」と診断され、はじめて「休職」という選択肢を提示されました。

最初は「そんなの逃げじゃないか」「職場に迷惑をかける」と思い、申し訳なさでいっぱいでした。

でも、調べていくうちに傷病手当金という制度があること、休んでいる間も最低限の生活費は確保できることを知り、胸がスッと軽くなったのを覚えています。

実際に休職してみると、それまで見えていなかった自分の心の声が少しずつ聞こえてくるようになりました。

「こんな働き方、もうしたくない」「人間関係がつらかっただけで、仕事自体は好きだったかも」――。

心と体が休まると、冷静な判断ができるようになったのです。

その後、リフレッシュした状態で転職活動を始め、今では優しい上司と理解ある同僚に囲まれて、心地よく働ける職場に出会えました。

あのとき無理して辞めていたら、焦って次の仕事を決めて、また同じことを繰り返していたかもしれません。

生活が不安でも、辞めなくても制度を使えば安心して“立ち止まる”ことができます。その間に、あなたに合った働き方をゆっくり見つけましょう。

会社辞めたいけど怖い人こそ相談すべき相手とタイミング

「生活できるか不安」「退職後の制度やお金が心配」な人こそ、適切な相談先を見つけ、心も制度面も支える準備をすることが大切です。

相談するタイミングを誤らず、早めに動くことで安心感を得られます。

なぜ相談が重要なのか?

退職や休職を考えているとき、「自分一人で判断すべきか」と迷う方は多いようです。

しかし専門家や第三者の視点を借りることで、法的・心理的な安心材料を得られると実証されています。

心理的には、一人で悩むと「焦り」や「孤立感」が強まり、不安で決断できない状態に陥りやすいのです。

相談すべき相手とタイミング

- 信頼できる家族や友人

心の重みを軽くする一番身近な相談相手。話すことで気持ちが整理でき、視野も広がります。 - 職場の相談窓口や労働組合

労働条件やパワハラなど法的側面が絡む場合、日本労働組合総連合会(連合)や社内相談窓口に相談することで、公正なアドバイスが得られます。 - 公的機関や支援センター

心や生活の不安が強まった場合、精神保健福祉センターや就労支援センターが頼りになります。特に長引くストレスや休職を検討する際には専門機関の支援が心強いです。

相談はいつがいいのか?

- 疲れや不調を感じた段階で:心身に影響が出る前に行動に移すと、軽度で済むことがあります。

- 情報収集段階:退職や休職の制度や準備を知るために、早期に相談すると安心です。

- 制度利用前の確認時:休職や傷病手当金などの制度を利用する前に、具体的な計画を相談しておくとミスや迷いが減ります。

実例:制度利用と相談の安心感

たとえば、40代の男性Aさんは、長時間労働や職場での人間関係に悩み、強い疲労感と不眠が続いていました。

しかし「会社を辞めたら生活はどうなるのか」「再就職できるのか」といった不安が大きく、なかなか行動に踏み出せずにいました。

そこで、Aさんはまず心療内科を受診し、「適応障害」の診断を受けました。

医師から「まずは休職をして心身を休めることが大切」と言われ、診断書を会社に提出して休職に踏み切りました。

その後、休職中の生活費に不安を感じたAさんは、地元の障害者就業・生活支援センターに相談。

そこでは、傷病手当金の申請方法、復職に向けたスケジュールの組み方、必要であれば転職の支援も受けられることなど、具体的な制度について説明を受けました。

また、生活費のシミュレーションを一緒に行ってもらったことで、「半年間は傷病手当金と貯金でなんとか生活できそう」と安心感を得ることができました。

さらに、休職中には自治体の就労支援窓口にも足を運び、もし復職が難しい場合の再就職支援についても情報を得ていました。

このように複数の機関に相談したことで、Aさんは「自分は一人ではない」「道はいくつもある」と感じられるようになり、徐々に心のゆとりを取り戻していきました。

結果的にAさんは、3か月の休職期間を経て職場に復職。

職場とも働き方の見直しについて話し合い、無理のない範囲で仕事を続けることができています。

相談の前に準備すること

- 不安の内容(収入、生活、健康など)を整理

- 希望する働き方(休む・時短・転職など)を言葉に

- 家計の見通し、生活費・貯蓄の確認

- 利用できる制度(休職、傷病手当、失業給付など)を事前調べ

たとえ辞めたい気持ちが強くても、まずは一人で考えず、信頼できる相手や支援機関に相談することで、迷いを減らし次の一歩を冷静に踏み出せます。

まとめ|会社辞めたいけど怖いなら無理せず一度立ち止まって選択肢を見直そう

「会社を辞めたいけど、怖い」「生活していけるか不安」――

そんな気持ちは決してあなただけのものではありません。

多くの人が同じように悩み、立ち止まり、そして少しずつ前に進んでいます。

本記事では、辞めたいと思ったときにまず知っておくべき「怖い」と感じる理由、休職という現実的な選択肢、そして生活やお金に関する制度、相談すべき相手やタイミングについてお伝えしました。

中でも、辞める前に「休む」という選択をとることで、自分を守りながら次の一歩を考える時間が手に入ることは、大きなメリットです。

私自身、切れキャラ上司のもとで心がすり減り、毎日会社に行くのが苦しくなった経験があります。

あのとき、無理に辞めていたら、今のような穏やかな職場にも出会えなかったでしょう。

「立ち止まる勇気」が、自分の人生を大きく変えてくれました。

今あなたが悩んでいるなら、まずは深呼吸して、「辞めるか続けるか」だけでなく「休む」という選択肢もあることを思い出してください。

そして、制度や支援をうまく使いながら、自分にとって一番安心できる道を探してみましょう。

どんなときも、自分を一番大切にしていいのです。あなたには、選ぶ力があります。

「辞めたいけど怖い」と感じたときこそ、無理せず立ち止まり、自分にやさしい選択肢を見つけることが、人生を好転させる第一歩です。

おすすめ転職エージェント

リクルートエージェント・・・\転職支援実績NO.1/。業界最大級の非公開求人数。実績豊富なアドバイザーがサポート。

パソナキャリア ・・・国内トップクラスの転職支援実績を持つ、パソナグループの転職エージェント。

キッカケエージェント ![]() ・・・IT/Webエンジニアに特化した転職エージェント。

・・・IT/Webエンジニアに特化した転職エージェント。